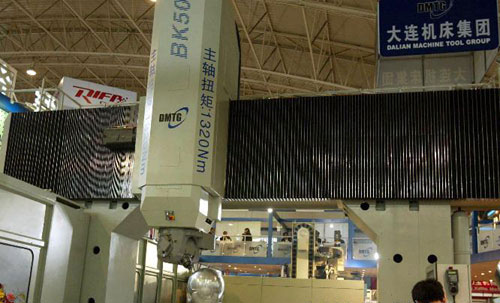

資料圖片:自主創新給中國數控機床安上“中國芯”(新華社記者高學余攝)

"危"中求"機",盡快達成"中國制造"全球共識

產品質量和食品安全問題不是一個國家的問題,而是世界各國都面臨的一個共同問題。一國的出口產品在進口國遇到有關質量問題的指責也是比較普遍的現象。2006年6月至2007年6月,被美國FDA拒收的外來食品中,印度有1763批次,墨西哥有1480批次,中國有1368批次,越南為533批次,日本為508批次,意大利為482批次;而同期這些國家輸美食品的總額為:印度12億美元,墨西哥98億美元,中國38億美元,越南11億美元,日本5億美元,意大利29億美元。除墨西哥外,其他國家對美國食品出口額都遠小于中國。

另外,根據美國FDA提供的數據,2006年,多米尼加輸美食品中有817批次被美方拒收,主要原因是殺蟲劑含量超標;丹麥輸美的520批次糖果也因質量不合格而被拒于美國大門之外;而我國因質量問題被美方拒收的食品僅為391批次。而同期多米尼加輸美食品總額僅為3億美元,丹麥為4億美元,中國則達到38億美元。可見,盡管中國出口到美國的食品金額巨大,但因質量問題而被FDA拒收的比例遠遠低于丹麥和多米尼加。

即使是慣于揮舞"安全"大棒的美歐日,也存在出口產品的質量問題。據統計,2007年上半年,我國從美國進口的食品合格率是99.3%,從歐盟進口的食品合格率是98.8%,從日本進口食品產品的合格率是98.9%,表明從美歐日進口的產品中有約1%是不合格的。

上述數據足以表明,中國出口產品的質量總體來說是相當高的,"問題產品"僅占很小一部分。個別產品質量不佳不是一個國家的問題,每個國家都有不守信用的商家,包括美歐日在內。

當前,我國居于全球制造業鏈條中的加工組裝環節,大規模制造優勢非常突出,勢必造成國際利益的重新分配,國際市場對"中國制造"日益關注也在所難免。這其中,利益受損者也必然會尋找一切機會對"中國制造"產品發起攻擊。前一輪集中于中國企業的營銷理念,以西班牙"燒鞋事件"為集中體現,這一輪則從產品質量著手發動猛烈攻擊。我們相信,只要"中國制造"在全球的影響力仍在增強,對其的責難就不會停止。因此,我們大可不必過于擔心國際社會對中國產品質量的指責,更不應該對我國出口產品質量喪失信心,關鍵在于我們的政府和企業,要共同努力,加強危機攻關力度,狠抓產品質量管理,加強產品質量國際合作,規范企業出口行為,培育國際知名品牌,將這場源于產品質量問題的"危機"轉化為提升品牌含金量的"商機",使"中國制造"產品在占有穩定的國際市場份額的同時,也能夠在質量和文化內涵上獲得世界市場認可,使"中國制造"成為"質優價廉"的代言詞,早日達成"中國制造"的全球共識。(來源:世界知識 編輯:肖亭)